Exhibitors' information

Science of Slow-to-Fast Earthquakes

Project Overview

Japan is one of the most earthquake-prone countries in the world. Many earthquakes occur every year, and it is considered that a huge earthquake could occur in the Nankai Trough or directly under the Tokyo metropolitan area in the near future. However, despite the efforts of seismologists, useful forecasts of earthquakes have proved elusive.The recently discovered phenomenon of slow earthquakes has attracted scientific attention because it may fundamentally change our understanding of earthquakes. During an earthquake, underground rock ruptures quickly, radiating strong seismic waves that shake the ground. During slow earthquakes, the underground rock also ruptures, but slowly, so the shaking is very weak, sufficiently weak that these earthquakes have been overlooked until this century, with the development of highly sensitive instrumentation for seismic detection. Research during the last two decades has discovered slow earthquakes in various regions worldwide and has established some of their characteristics. However, their relationship to the occurrence of huge earthquakes, a topic of paramount concern, is not well understood. Therefore, we have launched a research project to broaden and deepen our understanding of earthquakes ranging from slow earthquakes to fast (ordinary) earthquakes. This is a Grant-in-Aid for Scientific Research Project [Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A)] of MEXT, Japan, entitled “The Science of Slow-to-Fast Earthquakes”.

Research Groups

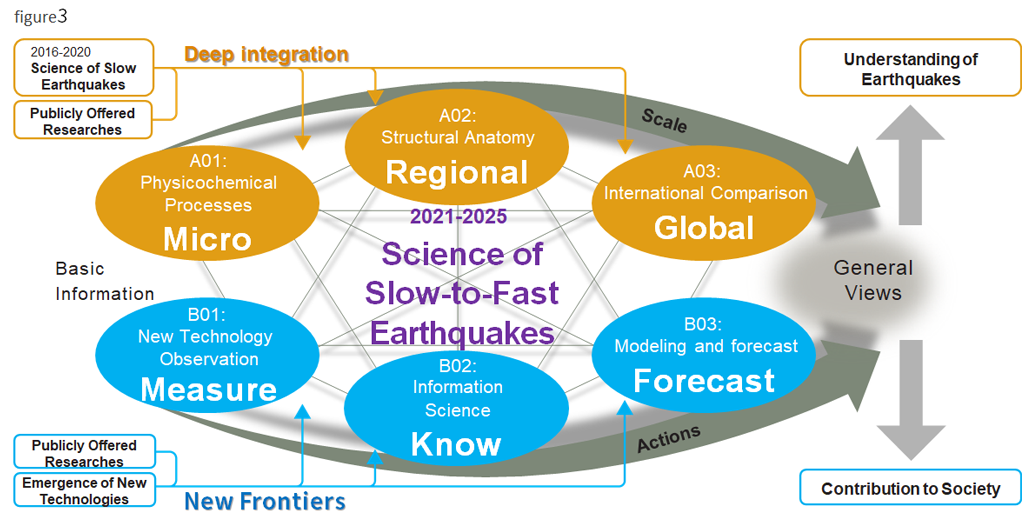

Researchers from various fields will participate in this research area. In addition to seismologists, scientists with specific experience in slow earthquake investigation will be involved in this project, including studies of geodesy using GPS and other instruments, geology and geochemistry to understand the materials in places where earthquakes occur, and basic physics to clarify the laws of friction and fracture. In addition, engineering researchers who are developing new observation techniques and researchers in information science and statistics with expertise in data science will also newly participate. To enable these researchers from various fields to collaborate effectively, six planned research subgroups have been established in the research area (below figure). These are the A01 Physicochemical Processes Group, A02 Structural Anatomy Group, A03 International Comparison Group, B01 New Technology Observation Group, B02 Information Science Group, and B03 Modeling and Forecast Group. In addition, we are calling for publicly offered research proposals every two years. Approximately 100 researchers, and many students who will lead the next generation of scientists, will work within this five-year-long research project to understand both slow and fast earthquakes and better forecast their future occurrence.

International Workshop

Group photo in the 2022 Workshop

International Joint Workshop on Slow-to-Fast Earthquakes 2023

Date: 2023/9/13~15

Venue: Ito Hall, the University of Tokyo

Website: link

Our session in JpGU 2023

S-CG45 Science of slow-to-fast earthquakesSession information

Oral

5/24 Wed. PM1 PM2

5/25 Thu. AM1 AM2 PM1 PM2

5/26 Fri. PM1 PM2

Poster

5/25 Thu. PM3 onsite poster

5/26 Fri. AM2 online poster

Newsletter / Leaflet

Newsletter Vol. 1Newsletter Vol. 2

Leaflet

Our researches

Our research works are archived in this link-

Address

1130032

1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo -

Web site, SNS